「筆の町」熊野を散策 Ⅱ

広島県安芸郡熊野町は江戸時代から伝わる筆の製造を産業の中心として「筆の町」として栄えてきたところです。町内には筆の関連事業所が100以上あり、そこから生み出される熊野筆は全国一のシェアを誇っています。また、町の貴重な文化財や神社仏閣、筆づくりのルーツを巡りながらぐるっと散策てみました

大正時代に町の中心で栄えていた造り酒屋を熊野町役場が譲り受けて改築整備をして、昭和53年に開館した熊野町郷土館。昔の筆問屋や考古資料の展示物で熊野を紹介。他にも明治・大正の農工具、生活用品などの展示もあります

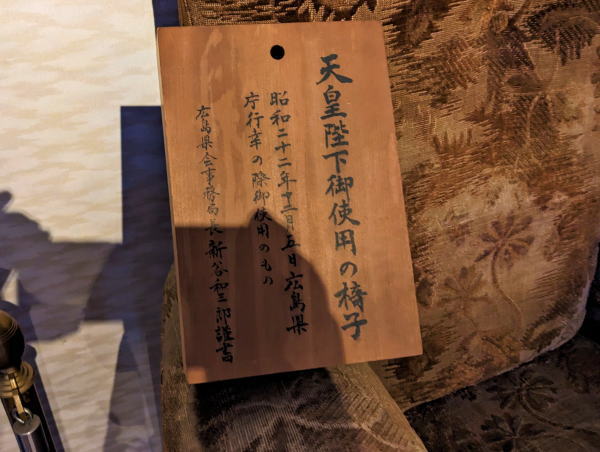

熊野町出身の童謡作曲家「坊田かずま」の足跡やピアノなどの遺品の展示。「坊田かずま」は39歳という若さで他界するも、その足跡は偉大で日本で最初に小学校の授業で器楽合奏を取り入れた現代の音楽教育の先駆者的な存在だったそうです。2階には昭和初期のラジオ、蓄音機、昭和天皇が広島に来られた時に使用された椅子が展示されています。土日祝のみの開館です

熊野町の伝統文化である彼岸船。筆まつり会場をめざして彼岸船が町内を練り歩き、会場に到着した後は船を中心と して筆おどりを踊るそうです。全長9メートル、重さ2トンの巨大な船は重厚感があります

郷土館近くには、1255年に町内の石嶽山に真言宗石水寺として開かれたのが始めといわれる光教坊があります。秋には境内にある大イチョウが落とす葉っぱで一面の黄色い絨毯ができるそうです

境内には、光教坊大修理の際に本堂の屋根から降ろされた鬼瓦のモニュメントがあります。約170年ほど前に作られた幻の瓦と言われていている貴重な「江波瓦」であることがわかりました。町の重要文化財にも指定されています

西光寺は浄土真宗本願寺派の寺院です。光教坊の近くにあります

「筆の町」として知られる熊野のマンホールの蓋は筆をモチーフとしたデザインになっています

熊野町観光案内所筆の駅は筆の製造・販売をする彷古堂(ほうこどう)の隣にできた施設でミニギャラリーでの展示開催や筆制作の見学・体験案内などが行われています。車だと2時間もあればぐるっと熊野を観光することができます。全国に筆を広めた熊野は、山々に囲まれた高原盆地でのどかなとこでした

スーパー、ディオ熊野店傍にある和食処おか半総本店でお昼をいただきました。大きくて広い店内にはテーブル席からお座敷まであり幅広い年代層に人気の和食店です

熱々の「穴子せいろ」がおすすめのメニューのようなのでが、もうすでに完売していました。期間限定ランチのミニ穴子重定食(\1,580)をオーダー。穴子はしっかり味がついていて、しつこくなく美味しかったです。とろけるほど柔らかいふろふき大根、薄めの出汁に細うどんの鍋焼きうどんはのど越しもよくとてもおいしく、リーズナブルな値段で地域に愛されているお店のようです

地元の方に教えていただいた銘菓KuMa焼(くまやき)を洋菓子店「コペック」で購入。下はパイ、まわりはアーモンド生地でソフトに焼かれた生地の中には、筆豆(熊野特産の黒豆)を使った餡子がはいっている和風パイです。大きな筆まめはしっとりとし甘さ控えめで何個でも食べれます (2023年2月4日)