晩秋の因島

広島県尾道市にあり、因島大橋で本州とつながりしまなみ海道の途中にある島で南北朝時代から室町・戦国時代にかけて村上水軍の拠点地として知られています。瀬戸内海に浮かぶ因島は温暖な気候で、はっさくの原産地でもあり「はっさく大福」は珍しいご当地のスイーツです。またサイクリストにとっても人気の島。雄大な自然が感じられ、歴史のあるスポットが点在しています

因島の北部にあり標高226.9メートルの山で因島を代表するビュースポット。因島を拠点とした村上水軍の当主だった村上吉充 が漢音堂を建立その後、1830年に一観教の創始者・柏原伝六とその弟子たちが五百羅漢をを作ったと伝えられています。8号目までは車で行けますがそこから先は徒歩で石段を上がります

頂上までの途中にはかえる岩などの奇岩や慈母観音が彫り込んである岩などが点在します。緩やかな石段の先には高低のある石段などがありますが、手すりが付いています

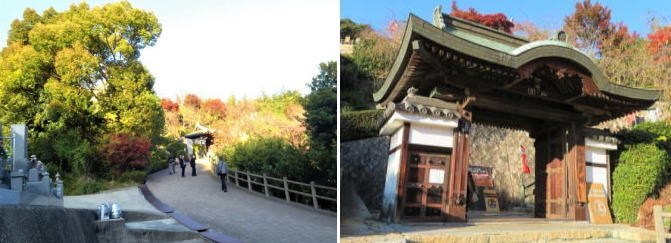

石段を登ること10分?程で山門に到着。大雨のとき全山が白い滝のようになることからこの名が付いたそうです。正面には6メートルの自然石多宝塔があります

白滝山中腹から山頂にかけて、さまざまな姿態と表情を持った約700体の石仏が自然美の中にとけこんでいます。3年余りの年月をかけ作ったものだそうで、ずらーと並ぶ石仏は圧巻です。また夕日のスポットとしても知られているようです

山門から頂上までの参道には、約700体の石仏が並ぶ。高さ50センチメートルから2メートルまでの羅漢像、釈迦二尊、阿弥陀三尊など大小無数に並んでいます。山頂の展望台に立つと、瀬戸内海に浮かぶ多美島、因島大橋などが眼下に見えます

頂上には展望台と鐘つき堂があります。いくらだったか忘れてのですが(何十円)鐘を突くことができます。展望台からは360°見渡せます。天気がよければ先ほど通過した生口橋まで見えます

因島大橋 向島(向かい側)と因島(手前)を結ぶ全長1270mの吊橋です橋全景も繊細で美しいのですが、瀬戸内海の碧い海とのコントラストも絶景です。橋は2層構造になっていて、下の部分は徒歩や自転車などでも通行することができます

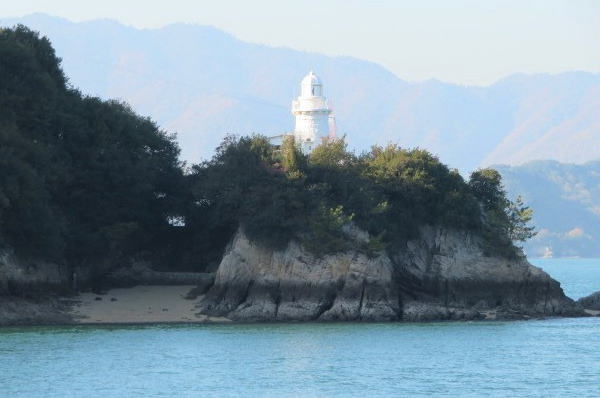

しまなみ海道の因島大橋がかかる海峡は布刈(めかり)瀬戸といいます。本州寄りに東西を往来できる航路として、多くの船が航行していたため、因島側に1894年大浜崎灯台が設置されました

灯台に向かうビーチからは因島大橋を間近に見ることができます。この辺りのビーチにはキャンプのできる施設が点在しています

1910年に建てられた 旧大浜埼船舶通航潮流信号所 航行する船舶の安全性を高めるために、対向する船の動向や潮流を知らせる信号所として設置されました。現在は灯台記念館として保存され、窓越しにランプや信号など灯台に関する資料の展示物を見ることができます

大浜崎灯台 白亜の円形石造りの灯台で現在も現役。約25キロメートル先まで光を届かせて船の水先案内人としての役割を果たしている小さな可愛い灯台です。駐車場を間違えたためかなりの時間を要して灯台にたどり着きました

因島のほぼ中央部にある因島水軍上は、室町時代から戦国時代にかけて瀬戸内海の強大な制海権を握っていた村上水軍の歴史・ 資料を豊富に展示している...水軍資料館になっています。村上水軍は瀬戸内海の因島・能島・来島の3島を拠点に活躍した海上の武装集団で、輸送船から通行料を取って水先案内や警護にあたり、海の安全や交易、流通を担う役割を果たしていました

水軍城へ通じる坂道を登って行くと途中にある城門。どっしりとした重厚な造りで、水軍城への入口となっています.水軍城は元々ここにあったものではなく水軍のふるさと因島にふさわしいものをと昭和58年に建設されました

城門をくぐり石段を登りつめると隅櫓が見えてきます。櫓はの中は無料の資料館になっています

本丸跡に建てられた 水軍資料館 村上水軍が残した武具や遺品、古文書などの歴史資料を展示しています

因島水軍城の全景です。麓にある金蓮寺(こんれんじ)に向かう途中から眺めると全貌がよくわかります。右から隅櫓、本丸、二の丸

村上水軍の菩提寺であった金蓮寺。その境内の墓所には村上水軍の墓があり、村上家やその家臣を含めた墓石群が立ち並びます

この他にも村上海賊ににまつわる悲しい伝説のある地蔵鼻、海の関所だったといわれる美可崎城跡などの名所も多々あります。除虫菊の栽培が盛んで、全国有数の産地でもあり温暖な気候で柑橘類の生産も盛んです。また古くから造船のまちとして栄えてきた因島は今も島を支える一大産業となっています。サイクリングコースもあり、年間大勢のサイクリストが訪れています。因島は美しい自然と歴史のロマンを感じることができる所でした (2019年11月23日)