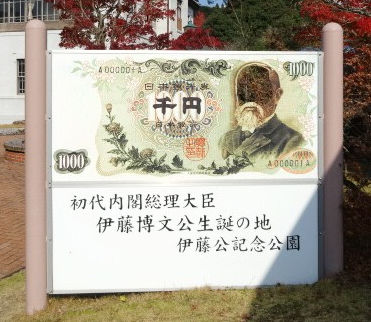

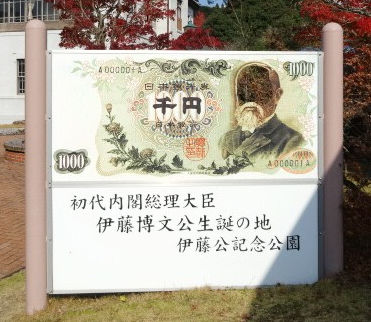

初代内閣総理大臣 伊藤博文公は山口県光市で誕生!遺品を展示し、その業績を紹介。幕末から明治末までの日本の動きを学ぶ場として開設された公園

旧伊藤博文邸(県指定有形文化財) 老朽化により平成16年2月に明治時代のその当時の姿に復元

自ら基本設計をし完成を待ち望んでいたのですが、完成目前に凶弾に倒れ、故郷に戻ることなく生涯を終えた。裏山は伊藤広場として遊具がいくつか設置されています

旧伊藤博文邸(県指定有形文化財) 老朽化により平成16年2月に明治時代のその当時の姿に復元

自ら基本設計をし完成を待ち望んでいたのですが、完成目前に凶弾に倒れ、故郷に戻ることなく生涯を終えた。裏山は伊藤広場として遊具がいくつか設置されています

左:伊藤博文銅像 完成を見ることが出来なかった旧邸を末永く見守ってもらうため平成16年に建立。 中:伊藤公の絶筆 右:伊藤公になった気分で記念写真

左:伊藤博文銅像 完成を見ることが出来なかった旧邸を末永く見守ってもらうため平成16年に建立。 中:伊藤公の絶筆 右:伊藤公になった気分で記念写真

玄関を入ると2階への階段があリます

広々とした居間

2階の窓からは広場が見えます

玄関を入ると2階への階段があリます

広々とした居間

2階の窓からは広場が見えます

伊藤公資料館 明治風建築のレンガ造り。生家と旧伊藤博文邸の間にあり、館内は神奈川県大磯の別荘で使用されていた家具や衣類、硯、筆などが展示されています。他にシアターホーム、エントランスホール、閲覧室など・・・・ 維新の光が見える場所!

左:公園全体を見渡すと・・・・ 右:成人式の前撮り。許可を得て写させていただきました

左:公園全体を見渡すと・・・・ 右:成人式の前撮り。許可を得て写させていただきました

生家 天保12年林十蔵・琴子の長男としてこの茅葺屋根の農家で生れる。幼名を利助といい6歳までこの地で暮らし、13歳の時萩の伊藤家の養子となり伊藤性となる。生家を背景にモミジやイチョウが美しく色づいています

生家 天保12年林十蔵・琴子の長男としてこの茅葺屋根の農家で生れる。幼名を利助といい6歳までこの地で暮らし、13歳の時萩の伊藤家の養子となり伊藤性となる。生家を背景にモミジやイチョウが美しく色づいています

産湯の水・井戸 産湯に使ったとされる井戸と産湯の水。傍のモミジは樹齢200年から250年、公の幼少時代からこの場所に植えてあったもので、<ひかり名木百選に選ばれています

生家の中 生活は苦しく、母琴子は農作業の合間に糸を紡ぎ木綿を織り生計をたてていました

生家の中 生活は苦しく、母琴子は農作業の合間に糸を紡ぎ木綿を織り生計をたてていました

生家前でこの日は紙芝居が催され、老若男女が読み聞かせに耳を傾けていました。日本歴史公園の百選にも選ばれています

光市からの帰路,熊毛郡平生町にある「般若姫」の墓所 般若寺(はんにゃじ) に立ち寄ってみました。般若寺は般若姫物語の古寺として高名な寺院で6世紀後半の創建。四国八十八か所などのミニ霊場をお参りできます

龍神池 金龍神が住むと言われる神池

こちらからも観音堂に行けます

長い坂道を登りつめると寺務所に着きます

みさき観音

ご久らくばし を渡るとお出迎え和尚様がいらっしゃいます

みさき観音

ご久らくばし を渡るとお出迎え和尚様がいらっしゃいます

水子地蔵 毎年8月24日に供養が行われるそうです

本堂 本堂の御本尊である立体曼陀羅が安置

水子地蔵 毎年8月24日に供養が行われるそうです

本堂 本堂の御本尊である立体曼陀羅が安置

本堂から下の道路に通じる石段

本堂のすぐ下にある本坊と庭園

本堂から下の道路に通じる石段

本堂のすぐ下にある本坊と庭園

紅葉もいい色に染まってます。 次は道路を隔てて本堂の反対側にある観音堂を目指します。 石段を登り始めると間もなく、般若姫夫婦供養塔があります

紅葉もいい色に染まってます。 次は道路を隔てて本堂の反対側にある観音堂を目指します。 石段を登り始めると間もなく、般若姫夫婦供養塔があります

左:龍宮西門 茅葺の屋根は20年に1度葺き変えられるそうです 右:後方に広がる大畠の瀬戸を守護している諸龍王

左:龍宮西門 茅葺の屋根は20年に1度葺き変えられるそうです 右:後方に広がる大畠の瀬戸を守護している諸龍王

左:銅鐘 建長7年の銘がある山口県の重文 右:八十八か所の山道にはお地蔵様が点在

左:銅鐘 建長7年の銘がある山口県の重文 右:八十八か所の山道にはお地蔵様が点在

石段を登りきったところに観音堂があります。お堂の中には聖観音菩薩、三女神像、龍燈などが祀られてます

この時期には般若寺秋参りが年中行事の一つとして行われていました。春にはしだれ桜・つつじ、初夏にはあじさい、夏には大賀ハス、秋はもみじと花や木々を楽しめます (2014年11月22日)