金沢 Ⅱ

金沢市は、石川県のほぼ中央に位置し、江戸時代に名を馳せた加賀藩・加賀百万石の城下町で、1996年に人口三十万人以上を要件とする中核市に指定されました。 金沢には、金沢城や大名庭園である兼六園、昔ながらの茶屋街、、歴史的な建造物、伝統的な工芸や芸能が残っています。金沢に来たなら一度は行ってみたい、そんな定番の観光スポットを半日で巡ってみました

加賀藩前田家の居城を整備した都市公園で、国の史跡に指定されています。石川県金沢市丸の内にあった日本の城で、江戸時代には加賀藩主前田氏の居城だった。城址は国の史跡に指定されており城址を含む一帯を金沢城公園と命名して整備されています。兼六園と隣接しています

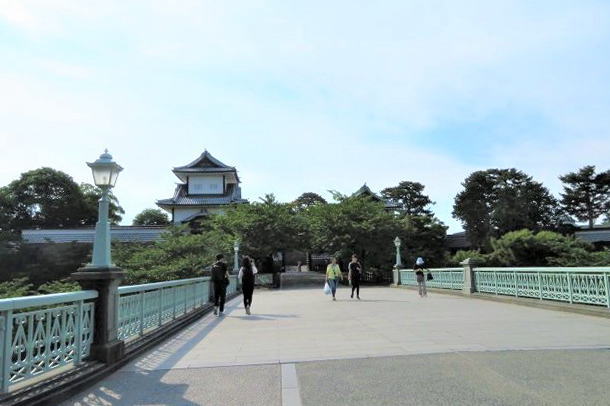

石川門 白い漆喰と石垣のコントラストが映える外観の石川門は、国の重要文化財に指定されています

石川門をから入ると最初に目にする三の丸広場。芝生広場が広がりその奥には長い建物が広がります。五十間長屋は長屋菱櫓(右)と橋詰門続櫓(左)を結ぶ多門櫓で、五十間(約90m)の長さがある建物で武器などの保管庫として使用されていたそうです

橋詰橋を渡り橋詰門続櫓を通過すると二の丸広場に出ます。二の丸広場から見た五十問長屋。 これらの建物は平成13年に復元されたそうで壮大で白く輝く瓦がとても美しい。内部は一般公開されています

鶴丸倉庫 全国に残る城郭内土蔵の中でも最大規模の土蔵

レンガ造りのトンネル 旧陸軍の弾薬庫通路として造られたもの

三十間長屋 二階二層のの多目櫓で、安政5年に再現されました。倉庫として使われた建物で長さは26間半だそうです

大野庄用水 本丸への入り口で本丸の防御の為の門で鉄が貼られていたそうですが、今は石垣のみが残っています

本丸跡 本丸・二の丸・三の丸があったが、焼失後は二の丸を藩主の居所としていた。本丸跡は今は自然林が生い茂る

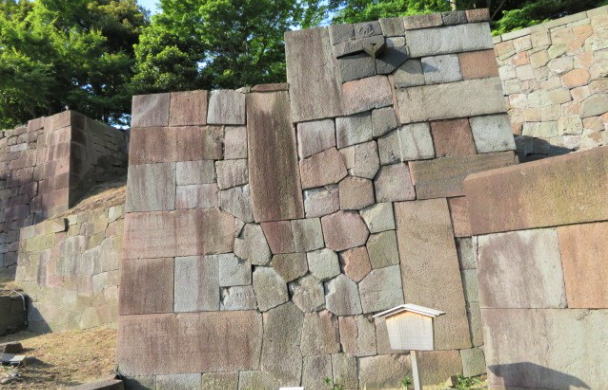

色紙短冊積石垣 再び二の丸付近に戻り、玉泉丸庭園を目指す。庭園を見下ろす高台に大きさも色も違う大小さまざまな切石が組み合わさった石垣のことをいう。まるで現代美術を見ているようです。正方形を色紙、長いものを短冊にみたてこのように言われているそうです

金沢城は「石垣の博物館」とも言われ、多種多様な石垣があります。場所によって石垣様式を使い分けているとのことです

玉泉院丸庭園 加賀藩三代藩主の前田利常が作庭した池泉庭園。廃藩時まで金沢城内玉泉院丸に存在していた庭園でしたが平成27年3月復元されました

旧第六旅団司令塔 木造瓦葺きのフランス様式を取り入れた平屋建てで明治31年に建てられた建物。城の中の建物としてはレトロでお洒落な洋館です

橋爪門 二の丸御殿に続く門で、最も格式の高い門で、2015年に復元されました

河北門 2010年に復元された金沢城の正門で、石川門、橋詰門とともに金沢城を代表する3つの門

明治6年の廃城令で軍用地として残すこととなり陸軍の部隊が置かれ、のちに金沢大学のキャンパスが置かれ、その後石川県が国から城址を取得し金沢城址公園として整備したそうです。日本100名城に選定されています。度重なる落雷により焼失しその後再建されたそうですが、天守閣だけは再建されなかったそうです。華やかで美しい外観なのに天守閣がないのは少し残念に思います

バスで一駅橋場町バス停で下車。浅野大橋を挟んで金沢らしい風情を感じる茶屋町が2ヶ所あります

浅野川大橋 浅野川に架かる橋で美しいアーチ型が大正ロマンを思わせる。歴史的な価値を有するとして国の登録有形文化財に指定されました。浅野川は繊細で情緒のある風情を漂わせていることから「女川」とも呼ばれています

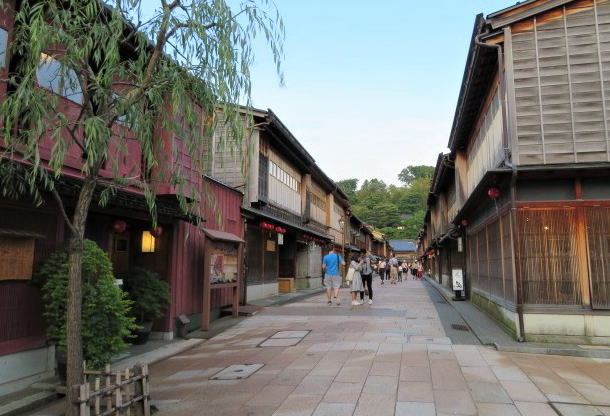

ひがし茶屋街 1820年に町割りを改めお茶屋を集めたのが始まりで、美しい出格子がある古いまちなみが残り、昔の面影をどどめている茶屋街。格式ある割烹や、お洒落な町家カフェがあります

ひがし茶屋休憩館 江戸時代末期の町屋を復元した施設で、観光ボランティアさんが常駐しています

志摩 文政3年に建てられたお茶屋の建物で、遊芸を主体にした開放的な優美な造りになっています

懐華楼 築199年の金沢で一番大きなお茶屋建築。金箔の水引で織られた畳の茶室などを見学できる

秋田秋聲記念館 この地で生まれ、明治時代後半から昭和初期に活躍した小説家。自筆原稿などを展示

金沢ならではの生麩を使ったスイーツや金箔のアイスクリーム、上品な和菓子のおしゃれカフェが沢山あるのですが、夕食前なので何か軽いものと思い探していると金沢プリンの店を見つけました。石川県の食材を使った5種類のプリの中から抹茶プリンをイートインスペースでいただく。濃厚な抹茶味でいつまでもお茶の香りが残りさわやかでした

主計町(かずえ)茶屋街 重要伝統的建造物群保存地区に指定。ひがし茶屋街から浅野川大橋を挟んで対角線上に位置する主計町茶屋街は細い路地と千本格子が続く茶屋街です。「暗がり坂」と平行にある「あかり坂」は五木寛之さんが命名したそうです。2つの坂は主計町に通じる小路の名前で粋な命名がされています

金沢文芸館 金沢の文芸活動の拠点。2階では作家五木寛之の直筆原稿などが展示されています

金沢蓄音機館 蓄音機600台、SPレコード3万枚を所蔵。毎日聞き比べ実演を楽しむことができるそうです

黄昏時、浅野川大橋から主計町茶屋街を眺める。ガス燈に明かりがともり観光客でにぎわっていた昼間とは違った茶屋街になるのでしょう!奥に架かる橋が木製の、中の橋で浅野川大橋のひとつ下流にかかっています。風情のある茶屋街にピッタリの橋です。作家の泉鏡花ゆかりの地で、中の橋を渡り通学していたそうです

中の橋 この橋を舞台にした泉鏡花の作品「化鳥」や「狂言舞台」でも良く知られている

梅の橋 浅野川大橋の上流側に架かる木造の橋で、そばには徳田秋声記念館があります

1908年(明治41年)に金沢で最初にガスが供給されたことを示すモニュメントのガス燈に火がともりました。百万石通りをバスに揺られて金沢駅まで戻ります

鮮やかな色でライトアップされた金沢駅。加賀五彩(えんじ、藍、草、黄土、古代紫)をイメージした光で曜日ごとに異なる色でライトアップされているようです。ひがし茶屋街界隈で夕食でもと思っていたのですが、店頭にはメニューや金額が記されたプレートも無く、敷居が高くて入店をためらってしまいました。駅近辺のお店で簡単な夕食を済ませ疲れを癒します (2019年5月27日)